Photo:H.Hamaguchi

戦後の動乱、朝鮮特需……

堀場の柔軟な対応から成長ははじまった

当時の私は今のベンチャー起業家とはまったく違う心境でしたね。もともと理科系のことが好きだったので、 普通のサラリーマンではなく、研究者になりたかったんです。それで京都大学理学部に入って、 原子核物理の研究をしていたんですよ。ですが、敗戦から1カ月ぐらいたつと、米軍が京都にも進駐してきて、 真っ先にわれわれの大学の研究室にあった核物理実験装置を全部持っていきました。 あとで聞いた話ですが、米軍はそれらを大阪湾にすべて捨ててしまったようですね(笑)。

大学に残って研究をしようと思っていたわけですが、教室は強盗にでもやられたようなひどい状態で、 大学に残って研究しようにも何もない状態ですから。それでブラブラしていてもしょうがないので、 プライベートで堀場無線研究所を設立したのがそもそもの始まりなんです。 そのときの資金は親父から出してもらったんですが、そんなカネはすぐになくなってしまいました。 そこで何かカネになる商売をしなくてはということで、地元の日本電池が廃棄した軍事用の蓄電池をタダでもらってきて、 それに工夫を加えた停電灯をつくってみたんですよ。

当時はしょっちゅう停電する時代でしたから、これがバカ売れしましてだいぶ儲けました。 何しろ、材料がタダでしたから(笑)。その儲けを元手に良質の電解コンデンサを試作して、 松下や日立や東芝などに売り込んだところ、すぐに「これはいい。あるだけくれ」ということになった。 ところが、量産するための工場設立への出資についてはどうしても首をタテに振ってくれない。 結局、大阪にあった電機屋さんに300万円を出資してもらって、工場の建設に取りかかったんです。

これが昭和25(1950)年のことだったんですが、その年にいわゆる朝鮮動乱が勃発しましてね。 景気はよくなったんですが、猛烈なインフレにもなって、工場に入れる機械の値段がわずか3カ月で3倍にも高騰してしまったんです。 で、再び大阪の電機屋さんにカネの無心に出向くと、開口一番、「オマエ、何を考えとるんだ」と(笑)。

起業した学生ベンチャーの先駆け――。堀場は常にこう語られる。 しかし、その実像は研究者を目指していたが、研究が続けられないことを知るや否や違うことに目を向ける柔軟性。 「こらえ性がないんですわな。このとき研究室に残っていた人はエラくなっている人もいますよ」と堀場は笑う。 しかし、実はこの柔軟性が、今の堀場製作所の原動力になっている。

当時の1000万円といえば、えらい金額でしたからね、簡単に貸してもらえるわけがありませんわな。 それにそれまでに親類や友人からも100万円の借金があって、サラリーマンになろうかとも考えたんですが、 当時のサラリーマンの給料では一生かかってもこの借金を返すことはできない。 やはり借金は事業で返さなければならないということになったわけです。

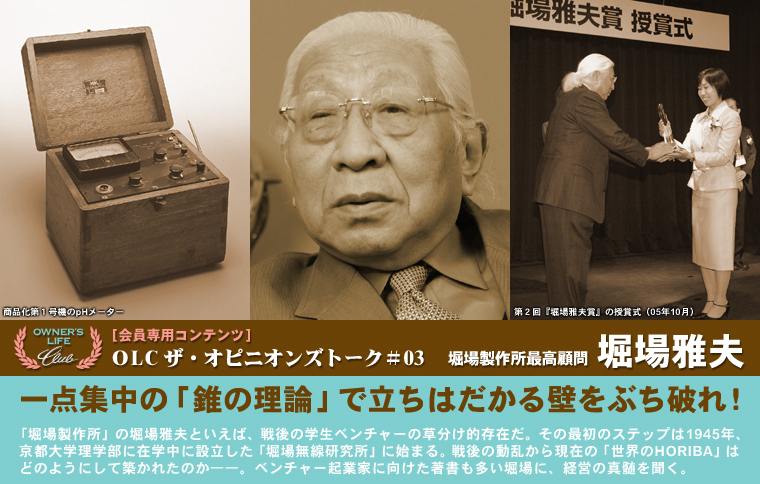

最初は電解コンデンサを作りたかったわけですが、それを作るのに品質管理のテストをするためのpHメーターが必要で、 試作品を作る際に検査用にpHメーターも作っていたんです。それで今度はそれに目をつけたんです。 pHメーターとは液体が酸性かアルカリ性かを測定する機器ですが、プライベートな研究所を株式会社にしたうえで、 このpHメーターで勝負をかけるべく、地元・京都の経済人に出資をお願いして歩きました。

最初は「なんやこれ?」といったワケの分からない様子だったんですが、最後は「若いやつが事業をするんやからしゃあないわ」 ということになって、みんなプライベートマネーで出資してくれたんです。

結局、7人の出資者から10万円ずつ70万円、それに親父からの30万円を加えた合計100万円で「株式会社堀場製作所」がスタートしたわけです。 pHメーターはそれほど設備投資はいらなかったうえ、逆に悩まされた朝鮮特需のインフレが追い風となりましてね。 国が進めたコメ増産計画で農業肥料の生産も増えたのです。 そこで肥料の成分を測定するpHメーターの需要が激増するという幸運にも恵まれたんです。電解コンデンサにこだわり続けていたら、 おそらく路頭に迷うことになっていたでしょうね(笑)。