Photo:H.Hamaguchi

先細りな会社を強くしようとした船出だったが……

工藤の祖父が徳島で書店を始めたのは1931年のこと。その後、父親が経営していた映画制作関連のプロダクションが倒産し、55年、祖父の書店の支店という形で父親が神戸に店を出した。だが、本の小売の利益率は予想以上に悪く、父親は小売店を続けながら新たに取次店(本の卸)を設立する。大学を卒業した工藤が父親の経営する取次店に入社したのは72年、22歳のときだった。

父の設立した取次店は、いわば大手取次の下請けです。大書店は、ほとんど大手取次から直接本を仕入れるため、こちらは小書店相手の落ち葉拾いのような仕事しかない。要するに、先行きが細るような取引先が大半でしたので、それなら自前で自社取次のための書店チェーンを作ってしまおうと考え、4年後の76年、三宮にジュンク堂1号店を出したわけです。

ところが、売り場面積が340坪もある大型店だったため、父の取次店では対応しきれなくなってしまったんです(笑)。

それまでの35坪程度の小書店の感覚で仕入れをすればいいと考えていたのですが、父の取次店ではそんな大型店向けの雑誌や書籍を取り扱うことはできませんでした。だいたい小書店で売っている雑誌ばかりを置いたところで売れるはずがないんですよね。結局、売り場を埋めるために、大手取次と直接取引をし、専門書なども仕入れましたが、それもノウハウがないため中途半端な品ぞろえになってしまいました。しかも、当初考えていた父の取次店の安定とはまったく関係ない「とんちんかんな船出」となりました。

行き当たりばったりから生まれた独自のスタイル

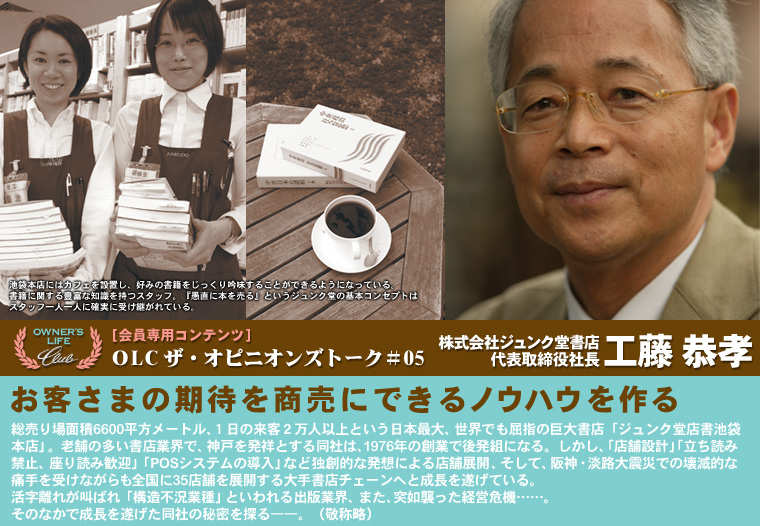

実は、工藤が父親の取次店に入社した72年、父親の工藤淳が脳溢血で倒れるというアクシデントがあった。社名の「ジュンク堂」はこれに引っかけたもので、「工藤淳」が引っくり返ったから「淳工藤」、つまり「ジュンク堂」と命名された。 小書店と小取次という構造不況業種といわれるなかでの「第2創業」は冗談のような船出となったが、とにもかくにも、工藤は別会社として切り離された「ジュンク堂」の社長として走り始めたのである。

私は小さな書店のことしか知りませんでしたから、雑誌だけで売上の5割はいくだろうと考えていました。

ところが当時、大人気だった『週刊プレイボーイ』ですら、店頭に100冊並べても、売れたのはたったの1冊(笑)。大型書店は9割前後の売上が書籍なんですよ。

そこで紀伊国屋梅田店の当時の店長などから大型店の経営についていろいろと教えてもらいました。大型店は専門書を売らなければやっていけないなどの基本を学んで少しずつ品ぞろえを工夫していきました。

ただ、当時の1号店はいわゆる普通の大型店で、例えば理工書は置いてはいても医学書は置いてないといった具合に、品ぞろえとしてはまだまだ不十分でしたね。それでも給料の安い若い社員ばかりでしたから、紆余曲折と試行錯誤の末、5年後にようやく黒字が出るようになりました。逆にいえば、5年間は赤字が続いていたわけです。