出店攻勢を支えた独自のシステムと社員の強さ

その後、出店計画の見直しに沿う形で、工藤は県外への出店も精力的に進めていった。事実、震災から1年後の96年には大阪に難波店、翌97年には東京に池袋本店、98年には大阪に堂島店といった具合に、さながら出店ラッシュの様相を呈したのである。3億円もの債務を抱えての再スタートだったが、この全国展開にあたってはこれまでに培った確信にも近い自信と読みがあった。

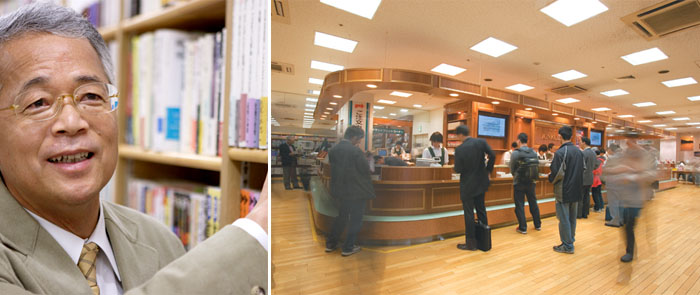

最大の推進力となったのは、明石店で試験導入したPOS(販売時点情報管理)システムです。これは業界初の在庫管理や商品発注などが容易にできる画期的なシステムで、これによって人的コストを大幅に引き下げることができる。これまでは人口100万人以上の大都市でなければ、コスト面から考えて大型店の出店は不可能といわれてきましたが、POSシステムによって50万人程度の中規模の都市でも、コスト面から大型店の進出は可能と考えたわけです。

同時に、バブル崩壊以降続くテナント不況で、空いているスペースをなんとか埋めたいという貸し手側の事情もありました。地方の都市ではバブル崩壊後、地域経済の地盤沈下が止まらず、大型書店にテナントに入ってもらい地域活性化に一役買ってほしいという要望もありましたね。社内的にも、出店計画が出ると、社員から「ぜひ行かせてほしい」と次々に手が挙がりました。当社の社員は実に意欲的で、仕事に対して使命感を持っています。かけがえのない宝です。

当社は鹿児島や大分や姫路などにも大型店の出店を行いましたが、社員の間から「もっとたくさんの本がそろえられる超大型店を大都市に出店してほしい」との声が上がったんです。そこで東京、大阪への進出となったわけですね。それに実際、地方にいると版元や取次店などの情報がなかなか回ってこないという現実がありますからね。

大阪・難波店の開店の際には、「立ち読みお断り、座り読み歓迎」のキャッチコピーが大きな話題を呼んだ。立ち読みどころか、座り読みまで歓迎するという発想は、従来の業界の常識を覆す大胆不敵な発想である。同様に、東京・池袋本店の出店に際しては「激戦区・東京に大胆な殴り込み」などとも報じられたが、これも専門書に対する工藤の自信とこれまでと同様の偶然によるところが大きかった。

出店計画の見直しが始まってから、4人のスタッフを連れてアメリカの書店を見て回ったんです。といっても、8万9000円のツアーでしたけどね(笑)。

アメリカの書店を見て、「なるほど、バーンズ&ノーブルのように机と椅子のあるゆったりとした店作りをもっとアピールした方がいいな」という話になりました。ただ、コーヒーを飲みながら本を選んで読むというアイデアについては、サンパル店でのお客さんの要望を取り入れる形ですでに始めていたサービスで、とくに目新しいものではなかったんです。

東京・池袋の出店についても、あえて激戦区の池袋を選んだわけではなく、たまたま土地が空いていたからなんです。ただ、専門書を取りそろえた大型店という意味では自信や戦略がなかったわけではありませんが、出店の際の立地については、東京のターミナルならどこでもよかったんです。

ただ、先ほども社員は宝だといいましたが、当社の社員は、どのような専門書をどのくらい取りそろえたらいいかということについて、他社の社員には絶対に真似のできないノウハウを持っています。2号店のサンパル店が軌道に乗ってきたころ、それまででは考えられない1000人もの入社希望者が殺到しました。そのころに採用された社員たちは苦しい震災を乗り切ると同時に出店を繰り返していくなかで、他社には絶対に真似のできない独特のノウハウを蓄積していったわけです。

当社が世間から「大胆」だの「無謀」だのといわれた出店を成功させることができたのは、いろいろな理由はありますが、究極的には社員たちが長い時間をかけて培ってきた他店にはまねのできないノウハウがあったからです。

愚直に本を売るのが“ジュンク堂スタイル”

とはいえ、オンライン書店に電子ブック、はたまた再販制度の見直しと、書店業界を取り巻く状況は激しく変化している。しかし、「専門書」に勝負をかけることでいわゆる「第2創業」を成功させた工藤は、ますます激しさを増すことが予想されるこれらの状況にもいたって冷静である。オンライン書店については「関係ない」、電子ブックについては「問題ない」と、他人事のように一刀両断する。

オンライン書店はもともと本屋に来られない人、来たくない人たちのためのシステムですから、そのような人たちはどしどし利用されたらいい。当社もサービスとしてはやっていますが、これを商売にするつもりは今のところありません。

当社は図書館のような静かな環境のなかで必要な専門書をじっくり探すというのがコンセプトですから、オンライン書店がどれほど普及しようともこのスタイルは絶対に生き残っていくものと確信しています。

また見やすさ、運びやすさなどの利便性だけを見ても、紙に印刷された本がすたれることはまず考えられません。だいたい、電子ブックは目が疲れます(笑)。

再販制度の撤廃については、私は擁護派ですが、どちらでもいいと考えています。そもそも、当社は年に1冊か2冊しか売れない専門書まで扱っているんですから、たとえ再販制度が撤廃されたとしても大量消費の流通に乗るシロモノではないんです。とはいえ、専門書は長期的に売ってゆくものですから、そういう点からすると再販制度は必要なものだと思っています。

ジュンク堂に行けば必要な本が必ず見つかる――。お客さんのこの期待を商売として成立さ せるノウハウさえ持っていれば、何も恐れる必要はないわけですよ。

工藤 恭孝 (くどう・やすたか)

工藤 恭孝 (くどう・やすたか)1950年、兵庫県宝塚市生まれ。立命館大学法学部卒業と同時に父・工藤淳が経営するキクヤ図書販売入社。76年「ジュンク堂書店」一号店をオープン。